Trotz massivem Ausbau und grossen Investitionen, stagniert der Anteil des öffentlichen Verkehrs seit zehn Jahren.* Gleich mehrere gleichlautende Postulate sind Ende 2019 im Parlament eingereicht worden, mit dem Ziel, den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr zu steigern. Der Bundesrat soll dem Parlament einen entsprechenden Massnahmenplan unterbreiten.**

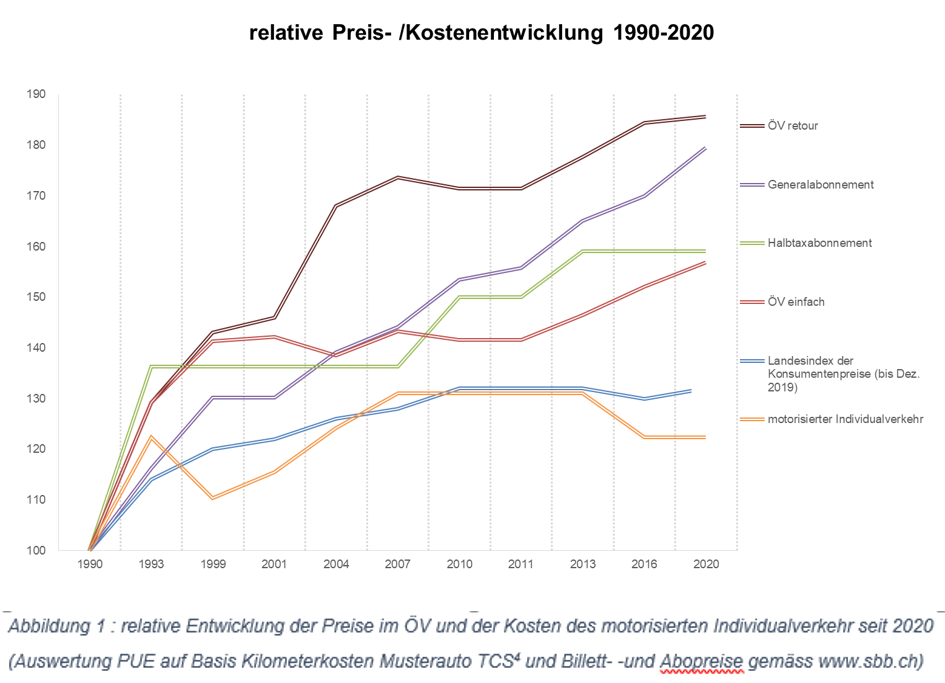

Gewisse Bevölkerungsgruppen sind sehr stark auf den öffentlichen Verkehr angewiesen und haben keine Ausweichmöglichkeiten. Andere hingegen benutzen gerade im Freizeitverkehr selten den ÖV. Die Verkehrsmittelwahl wird neben anderen Faktoren auch stark vom Preis beeinflusst. Zur Steigerung der Attraktivität und damit zur Erhöhung der Nutzung des ÖVs, drängen sich deshalb preisliche Massnahmen auf. Dabei können entweder die Preise für Abonnements und Billette sinken und/oder diejenigen des motorisierten Individualverkehrs erhöht werden. Statt einer Erhöhung der preislichen Attraktivität sehen wir jedoch das Gegenteil - der ÖV wird ständig teurer, während der motorisierte Individualverkehr auch im Vergleich zur allgemeinen Teuerung günstiger geworden ist. Besonders beunruhigend ist, dass sich die preisliche Schere zwischen beiden Varianten in den letzten Jahren immer weiter zu Ungunsten des öVs geöffnet hat. Das zeigt auch mein backofenfrischer, aktualisierter Vergleich der Fahrtkosten***:

Über die Deutsche Bahn las man kürzlich : «Deutsche Bahn senkt Preise um zehn Prozent»***** .

Auch in der Schweiz bietet sich eine generelle Preissenkung von 2 bis 3% an, weil die Kosten 2021 sinken werden: Der Bund senkt den Trassenpreis. Mit einer solchen Tarifsenkung per Dezember 2021 kann das Auseinanderdriften der Kosten von Privatautos und vom öffentlichen Verkehr verringert werden, ohne dass die Abgeltungen erhöht werden müssten. Eine Gelegenheit, die es aus Sicht des Preisüberwachers dringend zu nutzen gilt. Die Kundinnen und Kunden bezahlen seit Jahren einen immer grösseren Anteil der Kosten des öffentlichen Verkehrs. Der Erfolg der Sparbillette zeigt, dass gezielte Vergünstigungen dem ÖV Mehrverkehr bescheren und die Leute zum Umsteigen vom Auto auf den ÖV bewegen können. Preissenkungen sind eine Massnahme, die sich prominent anbietet, um den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr zu steigern.

* https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/publikationen/modalsplit-personenverkehr-schweiz.pdf.download.pdf/modalsplit-personenverkehr-schweiz-de.pdf

** Motionen 19.4443, 19.4444, 19.4445, 19.4446 - Titel: «Massnahmenplan zur Steigerung des öV-Anteils am Gesamtverkehr»

*** Die dabei verwendete Methodik entspricht derjenigen der früheren vergleichenden Analysen. Für eine genauere Beschreibung des Vorgehens verweise ich auf den Erläuterungsbericht aus dem Jahr 2016. Preisüberwachung (2016): «Bericht: Entwicklung der Fahrkosten im Strassen- und Schienenverkehr- Eine Untersuchung anhand von fünf exemplarischen Strecken in der Schweiz», Oktober 2016, abrufbar unter: https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/Entwicklung%20der%20Fahrkosten%20im%20Strassen-%20und%20Schienenverkehr.pdf.download.pdf/27_10_16%20Bericht%20Entwicklung%20Strasse%20Schiene_d.pdf

4 https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/kontrollen-unterhalt/kilometerkosten.php

***** ZEIT ONLINE: vom 20. Dezember 2019: https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-12/bahntickets-deutsche-bahn-preissenkung-verguenstigung-mehrwertsteuer-bahncard

Per Postulat fordert Nationalrat Mathias Reynard den Bundesrat auf, einen Bericht vorzulegen, in dem «die Tarifgestaltung und die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs überprüft und Verbesserungsmöglichkeiten aus(ge)lotet» werden.

Mit diesem Bericht soll «das bestehende System der Tarifgestaltung, dessen Finanzierung und dessen Inkohärenzen, die regional unterschiedlichen Deckungsbeiträge sowie Wege zur Verbesserung der Situation für die Benutzerinnen und Benutzer unter die Lupe genommen werden. Zu prüfen ist auch, ob es erstrebenswert ist, dass der Bund wieder die Kontrolle über die Tarifgestaltung erlangt, indem er ein Einsichtsrecht, ein Recht auf Stellungnahme oder ein Vetorecht bezüglich der Tarife erhält.»

Die genannten Probleme sind der Branche lange bekannt. Ich erhalte fast täglich Meldungen von unzufriedenen öV-Kunden, die unlogische, nicht nachvollziehbare und inkohärente Preise beklagen.

Seit Jahren fordere ich die Branche auf, die Probleme im Sinne der Kunden anzugehen und Lösungen zu implementieren. Sichtbar passiert ist wenig. Währenddessen hat sich die Einnahmensituation des Regionalverkehrs deutlich verbessert. Denn die Kunden zahlen immer mehr auch im subventionierten Regionalverkehr. Da der nichtsubventionierte Fernverkehr ohne Massnahmenpakete seit Jahren höhere Gewinne als angemessen erzielen würde, fordere ich ab Dezember 2020 allgemeine Tarifsenkungen. Auch das Bundesamts für Verkehr (BAV) erwartet, dass Kosteneinsparungen an die Kunden weitergegeben werden sollen.

Die für allgemeine Preissenkungen sprechenden Gründe habe ich dargelegt und diese ebenfalls veröffentlicht.

Beim Regionalverkehr stossen die Forderungen bisher auf wenig Gehör. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Regeln weitestgehend von der Branche selbst gemacht werden.

Deshalb kann ich nachvollziehen, dass die Geduld am Ende ist und der Ruf nach mehr Kontrolle laut wird.

Der Bundesrat befürwortet die Erstellung dieses Berichts. Ich hoffe, das Parlament wird diese Einschätzung teilen.

Ein Bonmot sagt: «Man braucht immer rund zehn Jahre, um sich an sein Alter zu gewöhnen.» Auch in der Wirtschaft gibt es gewöhnungsbedürftige Phänomene. So haben wir uns – zwar zähneknirschend – daran gewöhnt, dass die Preisentwicklung im öV nur eine Richtung kennt.

Ein Bonmot sagt: «Man braucht immer rund zehn Jahre, um sich an sein Alter zu gewöhnen.» Auch in der Wirtschaft gibt es gewöhnungsbedürftige Phänomene. So haben wir uns – zwar zähneknirschend – daran gewöhnt, dass die Preisentwicklung im öV nur eine Richtung kennt.

Diese unliebsame Routine sollte nun bald ein jähes Ende finden: Denn der Bundesrat hat heute beschlossen, dass die Trassenpreise ab 2021 sinken werden. Das hat zur Folge, dass die Verkehrsunternehmen im Personenverkehr weniger für die Nutzung der Infrastruktur zahlen müssen. Im Fernverkehr und Regionalverkehr entspricht das zusammen rund 60 Millionen Franken an jährlichen Minderkosten. Das BAV erwartet, dass die Einsparungen über die Tarife an die Kunden weitergereicht werden. (vg. Punkt 4.5)

Wenn man das selbe Tempo zugrunde legt, mit dem die Trassenpreiserhöhungen der letzten Jahre an die Kunden weitergegeben wurden, dann sollten die nun folgerichtigen Preissenkungen nicht lange auf sich warten lassen. 2017 musste hauptsächlich der Fernverkehr die Mehrkosten stemmen – doch bei den Preiserhöhungen haben auch alle anderen mitgezogen: Trams, Busse oder S-Bahnen. Die Trassenpreise wurden vor 2 Jahren um 100 Millionen Franken erhöht. Die Branche setzte Preiserhöhungen von 3% auf die Billettpreise durch. 2012 waren es gut 5% bei einer Trassenpreiserhöhung von 200 Millionen Franken.

Nun wird es Trassenpreissenkungen im Personenverkehr in Höhe von rund 60 Millionen Franken geben. Wenn man die bisherige Logik zugrunde legt, resultieren daraus Preissenkungen von rund 2%. Bezieht man alle weiteren Faktoren, die ebenfalls für Preissenkungen sprechen in die Rechnung ein, dann müssten mindestens 2% tiefere Billettpreise für die Kundinnen und Kunden herausschauen.*

Meine Aufgabe als Preisüberwacher ist es, bei den ÖV-Preisen ein wachsames Auge zu haben. Ich bin gespannt, wie meine diesbezügliche Anfrage an die Branche vom August 2019 beantwortet wird. Ich kann Ihnen versichern, ich bleibe an diesem Thema dran.

* Warum hier ein mindestens steht? Das können Sie in meinem Blog : Sind die GA-Diskussionen bloss eine Rauchpetarde? vom Mai oder in meinem Newsletter 3/2019 nachlesen.

Medienmitteilung des Bundesrats

Communiqué du Conseil fédéral

Comunicato stampa del Consiglio federale

Seit Jahren stelle ich fest, dass die Flughafen Zürich AG (FZAG) im Bereich des regulierten Geschäfts wesentliche höhere Gewinne erwirtschaftet, als die in der Verordnung vorgesehene angemessene Kapitalrendite.

Deshalb hatte ich dem zuständigen Bundesamt für zivile Luftfahrt (BAZL) im August 2019 empfohlen, eine Gebührensenkung zu verfügen. Mein Ziel: Die Flughafennutzer – insbesondere die Swiss – sollen den Aktionären des Flughafens keine Gewinne für regulierte Tätigkeiten bezahlen müssen, die über das Mass des Angemessenen hinausgehen.

>>> Man kann hohe Flugpreise aus Lenkungsgründen wollen, aber dann darf das nicht ausschliesslich zu Gunsten der Aktionäre des Flughafens sein.

Das BAZL hat nun heute nach eingehender Prüfung der Flughafen Zürich AG eine Verfügung betreffend Einhaltung des Kostendeckungsprinzips erlassen.

Das BAZL stellt darin fest, dass bis und mit 2018 eine Gebührenüberdeckung vorliegt, die sich noch weiter verstärken wird. Deshalb verfügt es, dass die Flugbetriebsgebühren für den Rest der laufenden Gebührenperiode um 15% gesenkt werden (mit Ausnahme der Tageslärmgebühren, der Tagesrand- und Nachtzuschläge und der Emissionsgebühren).

Ich bin sehr erfreut, dass das BAZL diese Entscheidung im Sinne der Flughafennutzerinnen und –nutzer getroffen hat. Zu hohe Gebühren helfen niemandem, ausser den Gebührenempfängern – und Fairness ist auch hier ein Muss!

--------

Aéroport de Zurich: l’OFAC suit la recommandation du Surveillant des prix

Depuis des années, je constate que l’aéroport de Zurich SA réalise, dans le domaine d’activité régulé, des bénéfices nettement supérieurs au rendement du capital adéquat prévu dans l’ordonnance.

C’est pourquoi, en août 2019, j’ai recommandé à l’office fédéral de l’aviation civile (OFAC) compétent d’imposer une baisse des taxes. Mon but : les utilisateurs de l’aéroport – plus particulièrement Swiss – n’ont pas à payer aux actionnaires de l’aéroport, pour des activités régulées, des bénéfices dépassant l’adéquation. On peut vouloir des tarifs aériens élevés pour des raisons d’incitation, mais cela ne doit pas se faire uniquement à l’avantage des actionnaires de l’aéroport.

L’OFAC a, suite à un examen approfondi, édicté aujourd’hui une décision relative au respect du principe de couverture des coûts par l’aéroport de Zurich SA.

L’OFAC y constate l’existence jusqu’en 2018 (compris), d’une sur-couverture des coûts qui se renforcera encore. C’est pourquoi il a décidé que les taxes d’exploitation seraient abaissées de 15 % pour le reste de la période en cours (à l’exception de la taxe journalière sur le bruit, les suppléments de nuit et les taxes d’émission).

Je suis très satisfait de la décision de l’OFAC en faveur des utilisateurs de l’aéroport. Des taxes trop élevées ne profitent qu’à leur destinataire. Fairness est ici aussi obligatoire.