Dieser Tage belebt das sogenannte Elmex Urteil des

Bundesgerichts die Diskussion über sogenannte vertikale Abreden. Oder klarer

formuliert: Über kartellistische Verhaltensweisen. Vertikale Abreden liegen z.B. vor, wenn Händler in

ihrer Freiheit Preise zu setzten beschränkt werden, indem namentlich Mindest-

oder Festpreise vereinbart werden (müssen). Warum würde man das tun? Am

Ende ist die Antwort wohl immer die gleiche: Um die Preise hochzuhalten und

Gewinne zum Nachteil der Konsumenten zu maximieren. Fälle wie BMW oder eben

auch Elmex zeigen das auf.

Die vieldiskutierte Gretchenfrage ist also: Können vertikale

Abreden tatsächlich als wohlfahrtsmehrend betrachtet werden? Oder

beurteilt man sie grundsätzlich als erhebliche Wettbewerbsbeschränkung,

die nur noch aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt

werden kann?

Ich bin klar für eine strenge Beurteilung von Vertikalabreden.

So haben ja auch der Gesetzgeber bei der letzten Kartellgesetz-Revision

(KG-Revision) und jüngst eben auch das Bundesgericht entschieden. Denn das

lockere Tolerieren solcher vertikalen Absprachen birgt die Gefahr, ohne Not

neuen Wettbewerbsbeschränkungen Tür und Tor zu öffnen. Die Schweiz ist nach wie

vor eine Hochpreisinsel. Aber die Zeichen der Zeit sind zaghaft erkannt:

Parallelimporte sind erlaubt, und auch bei den technischen Handelshemmnissen

sucht man nach Wegen für den Abbau. Ergo: Die Abschottung bröckelt. Es wird

zunehmend schwieriger, ungerechtfertigt hohe Preise durchzusetzen. Kein Wunder

preisen die Lobbyisten die Vorteile von vertikalen Absprachen. In Tat und

Wahrheit versuchen sie damit, dem Volk Rot als Blau zu verkaufen

Aus meiner Sicht wäre es völlig das falsche Signal, vertikalen

Abreden einen Persilschein bis zum Beweis des Gegenteils auszustellen. Das

würde nur die Kreativität der Hersteller auf Gebieten befeuern, die nichts mit

Produkten und Dienstleistungen zu tun haben.

Das Kartellgesetz prüft den Einzelfall, und es kennt wie erwähnt

die wirtschaftliche Effizienz als Rechtfertigungsgrund, die dazu führen kann,

dass Vertikalabreden in bestimmten Fällen erlaubt sind. Innovationsförderungen

oder Kostensenkungen wären zu nennen. Das Kartellrecht soll in erster Linie den

Preiswettbewerb schützen. Vertikale Abreden über Preise oder die

Aufteilung von Märkten nach Gebieten stehen dazu grundsätzlich im Widerspruch.

Für mich ist deshalb klar: Jene, die sich für vertikale Kartelle stark machen,

wollen Konsumenten ärmer und (vor allem ausländische) Multis reicher machen.

Am Mittwoch berät der Nationalrat über die Revision des Kartellgesetzes. Dabei geht es auch um die Überhöhungen bei Presseerzeugnissen. Wie ist die Sachlage, und was steht zur Debatte? Sicher ist: Das Parlament hätte es in der Hand, das Problem anzugehen. Hier ein Einblick: Es geht um den Art. 6a E-KG (Zeitschriften und Zeitungen) .

.

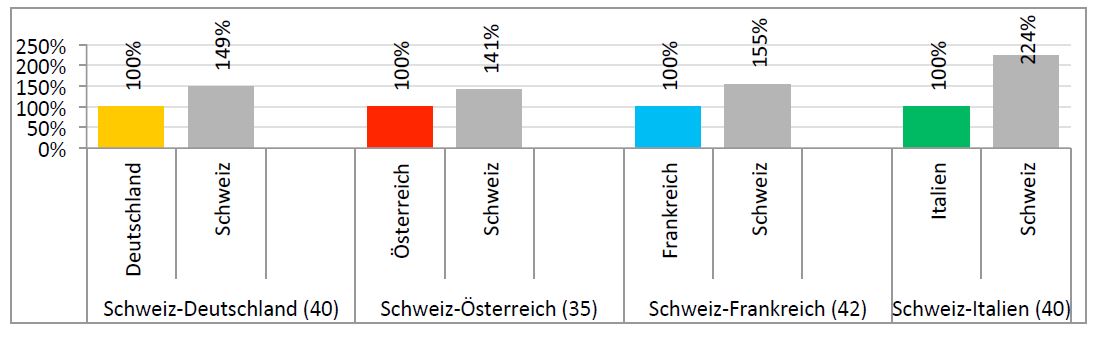

Eine nach wie vor unbefriedigende Situation haben wir bei den Preisen für importierte Zeitschriften (und Zeitungen). Die Preisdifferenzen zum benachbarten Ausland betragen gemäss Preisbarometer vom Juni im Durchschnitt rund 49 Prozent gegenüber Deutschland und rund 55 Prozent gegenüber Frankreich. Gegenüber Italien wird dort sogar eine Überhöhung vom 124 % ausgewiesen. Die Bemühungen des Preisüberwacher zur Reduktion der grossen Preisdifferenzen haben bislang leider nur zu einem Teilerfolg geführt, indem die Unterschiede in der jüngsten Vergangenheit leicht kleiner wurden. Das grundsätzliche Problem ist jedoch nicht gelöst. Das Parlament hat es mit Art. 6a E-KG in der Hand, das Problem an der Wurzel anzugehen. Die rechtlichen Abklärungen des Preisüberwachers zusammen mit dem Sekretariat der Wettbewerbskommission (Weko) haben nämlich gezeigt, dass das Problem über das geltende Wettbewerbsrecht schwer erfassbar und kaum befriedigend lösbar ist. Zum einen sind es praktische Durchsetzungsprobleme bei Zwangsmassnahmen gegenüber Unternehmen im Ausland. Zum anderen ist es die rechtliche Qualifikation der Preisbindung bei Zeitschriften und Zeitungen. Diese wird von der Lehre und den Wettbewerbsbehörden kontrovers beurteilt. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass es sich um ein Kommissionsgeschäft handle. In dieser Optik wäre das Kartellgesetz auf diesen Sachverhalt unter Umständen gar nicht anwendbar.

Unabhängig davon vertreten die allermeisten Beobachter aber die Meinung, dass eine Preisbindung aufgrund der Besonderheiten des Zeitschriften- und Zeitungsvertriebs prinzipiell notwendig ist. Sie sichere eine grosse Titelvielfalt und eine flächendeckende Versorgung mit diesem staats- und demokratiepolitisch besonderen Produkt. Die vorgeschlagene schlanke Lösung von Art. 6bis E lehnt sich an das deutsche Recht an. Sie hat den Vorteil, dass klargestellt wird, dass die Preisbindung bei Zeitschriften und Zeitungen grundsätzlich zulässig ist (Legalausnahme vom „Kartellverbot“ gemäss Art. 5 Abs. 2 KG). Allerdings wird eine Preisbindung nicht um jeden Preis toleriert. Wird sie missbräuchlich gehandhabt, kann sie die Weko von sich aus oder auf Antrag des Preisüberwachers untersagen. Als missbräuchliche Handhabung gilt namentlich die Auferlegung von missbräuchlich hohen Preisen. Zu denken ist dabei namentlich an eine erhebliche Preisdifferenz um Ausland. Aus Gründen der Koordination und zur Sicherstellung einer einheitlichen Praxis bei der Preisbeurteilung, ist zur Frage der Missbräuchlichkeit der Preise der Preisüberwacher zu konsultieren.

Die vorgeschlagene Lösung stellt das international übliche Vertriebssystem bei Zeitungen und Zeitschriften nicht grundsätzlich in Frage. Sie zwingt die ausländischen Verleger aber an den Verhandlungstisch mit dem Preisüberwacher. Finden sie mit ihm keine befriedigende Lösung, so gefährden sie aber ihr eigenes Vertriebssystem.Der Vorschlag zielt demnach also nicht darauf ab, den Preis einer einzelnen Zeitschrift gestützt auf das PüG zu analysieren und zu senken. Dies wäre aus verschiedenen Gründen wohl ein hoffnungsloses Unterfangen. Zum einen ist es dem Preisüberwacher kaum möglich die Preise von tausenden von Titeln zu kontrollieren und in Verfügungsverfahren zu senken. Zum anderen muss man davon ausgehen, dass eine direkte Preisintervention aufgrund der Konkurrenzsituation auf der Verlagsstufe nicht generell gegeben ist. Dazu kommen die bekannten praktischen Durchsetzungsprobleme gegenüber Unternehmen mit Sitz im Ausland.

Der Vorschlag verfolgt deshalb einen wettbewerbsorientierten, systemischen Ansatz gemäss Kartellgesetz. Zu prüfen wäre, ob das praktizierte Vertriebs- und Preisbindungssystem kartellrechtlich zulässig. Bei der Prüfung der kartellrechtlichen Zulässigkeit des heute praktizierten Vertriebssystems wären als zentrales Element auch dessen Auswirkungen auf die Konsumenten und Konsumentinnen zu beurteilen. Würde die ökonomische Analyse des Preisüberwachers ergeben, dass die Preisdifferenzen nicht gerechtfertigt sind, würde der Preisüberwacher der Branche zunächst eine einvernehmliche Regelung z.B. mit maximal zulässigen Preisüberhöhungen und einem Anpassungsmechanismus für veränderte Wechselkursverhältnisse vorschlagen. Tritt die Branche darauf nicht ein, könnte er gemäss Art. 6 a E-KG mit dem Antrag an die Weko gelangen, das Preisbindungssystem gegebenenfalls zu untersagen.